Transferts en souffrance

Enquête pour déterminer si le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé prennent des mesures adéquates pour intervenir dans l’hospitalisation indue des adultes ayant une déficience intellectuelle

Table des matières

Affichez

Masquez

Transferts en souffrance

Enquête pour déterminer si le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé prennent des mesures adéquates pour intervenir dans l’hospitalisation indue des adultes ayant une déficience intellectuelle

Paul Dubé

Ombudsman de l’Ontario

Novembre 2025

Conférence de presse

Rapport

Reconnaissance des territoires

Ombudsman Ontario reconnaît que la province de l’Ontario se trouve sur les territoires de plus de 130 Premières Nations, dont chacune se distingue par ses cultures, ses langues et son histoire, beaucoup plus anciennes que la province et ses frontières.

Nous reconnaissons l’existence sur ces territoires de confédérations politiques, comme la Confédération des Trois Feux et la Confédération Haudenosaunee, qui ont précédé dans le temps la création du Canada et de l’Ontario et sont liées entre elles par des traités et des relations qui dynamisent le paysage de la province.

Nous reconnaissons humblement les responsabilités et obligations collectives qui nous incombent aux termes des plus de 40 traités qui existent en Ontario, dont le Traité no 3, le Traité no 9, les traités Robinson-Supérieur et Robinson-Huron et les Traités Williams.

Nous reconnaissons que les peuples autochtones qui ont pris soin de ces terres pendant des millénaires ont été dépossédés par la colonisation, et nous voulons trouver des façons de redresser les torts historiques et actuels.

Nous sommes reconnaissant(e)s de pouvoir parcourir ces territoires en Ontario et y travailler avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits depuis la création de l’Ombudsman il y a 50 ans.

Ombudsman Ontario s’est engagé à nouer des liens respectueux avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis dans la province en misant sur la confiance et la transparence, afin de pouvoir leur fournir plus de services et partager avec ces gens et ces communautés un avenir meilleur.

Contributeur(trice)s

Directrice, équipe d'intervention spéciale de l'Ombudsman

- Domonie Pierre

Enquêteuse principale

- Yvonne Heggie

Enquêteur(euse)s

- Armita Bahador

- Chris McCague

- Emily Ashizawa

- Emily Dutil

- Richard Francis

- Rosie Dear

- Sonia Tran

Agente de règlement préventif

- Rosemary Bowden

Avocates générales

- Joanna Bull

- Laura Pettigrew

Avocat(e)s

- Ethan Radomski

- Iris Graham

Sommaire analytique

1 Dans un article publié en 1960, le journaliste et auteur Pierre Berton décrivait les faits troublants qu’il avait constatés lors d’une visite au Centre régional de la Huronie, à Orillia. Le texte appelait haut et fort à une réforme du système ontarien de soins en établissement pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Il concluait sur ces mots qui font froid dans le dos [Traduction] : « Ne dites pas que vous ignoriez la situation derrière ces murs de plâtre, sous ces plafonds de bois écaillés. »

2 Dans les décennies qui ont suivi, la société a répondu en promettant une désinstitutionnalisation, en reconnaissance de la dignité et des droits inhérents aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Les gouvernements se sont engagés à fermer les établissements et à les remplacer par des ressources communautaires qui permettraient à ces personnes de vivre de manière autonome et dans la dignité.

3 Cependant, malgré la fermeture des établissements comme celui de la Huronie, la réalité est qu’il a été difficile d’honorer cette promesse. Le manque de logements et de services appropriés a laissé beaucoup de gens sans le soutien nécessaire, ce qui a mené à une forme moderne d’institutionnalisation par défaut. Aujourd’hui, même si les personnes ayant une déficience intellectuelle ne sont plus délibérément placées en milieu institutionnel, le système surchargé et en pénurie de ressources se traduit par un manque d’options viables, et certaines personnes – surtout celles ayant des besoins particuliers – se retrouvent à être placées à l’hôpital ou dans un autre milieu inapproprié.

4 En août 2016, j’ai publié Dans l’impasse, un rapport sur les résultats de mon enquête sur la réponse du ministère des Services sociaux et communautaires (ainsi nommé à l’époque) aux situations de crise vécues par des adultes ayant une déficience intellectuelle. J’ai constaté qu’en raison des soutiens et des services communautaires limités, « [f]ace à une telle impasse, les personnes en situation de crise peuvent donc se trouver hébergées dans des établissements inappropriés, allant des hôpitaux aux prisons ».

5 J’ai adressé 60 recommandations au Ministère pour qu’il résout les enjeux systémiques dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Cinq d’elles portaient spécifiquement sur l’institutionnalisation par défaut des adultes ayant une déficience intellectuelle dans les hôpitaux généraux et les établissements psychiatriques de l’Ontario.

6 Nous avons suivi de près les progrès du Ministère dans la mise en œuvre de mes recommandations, puisque nous recevions toujours des plaintes. Au fil du temps, certaines améliorations ont été apportées, mais des familles et des professionnel(le)s inquiet(ète)s nous signalaient toujours des cas d’adultes ayant une déficience intellectuelle indûment hospitalisé(e)s, parfois pendant des années. On nous a dit que dans les hôpitaux, certaines personnes étaient souvent contrôlées au moyen de contentions chimiques et physiques, et que dans bien des cas, leur état s’était détérioré pendant leur long séjour à l’hôpital.

7 Des personnes ayant une déficience intellectuelle dépérissent en milieu hospitalier en raison d’enjeux systémiques qui se recoupent dans les secteurs des soins de santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. En mars 2023, j’ai décidé de lancer une nouvelle enquête visant le Ministère, qui est maintenant le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, ainsi que le ministère de la Santé, afin de déterminer s’ils prenaient des mesures adéquates pour assurer à ces personnes des logements et des soutiens communautaires appropriés.

8 Le présent rapport résume l’histoire de sept personnes[1] en séjour prolongé et non nécessaire à l’hôpital, attendant depuis des mois, voire des années, pour accéder à des options convenables de logement et de soutien :

- Jordan, 25 ans, a passé 15 mois à l’hôpital, effrayé et parfois immobilisé dans un environnement bruyant et imprévisible.

- Jack, 57 ans, a vécu à l’hôpital pendant plus de huit ans, avant d’être finalement placé en foyer trois mois avant son décès.

- Luc, 30 ans, un Franco-Ontarien, a été hospitalisé pendant plus de quatre ans, souvent sans accès à des soins et des services en français, et régulièrement immobilisé par des contraintes mécaniques et chimiques. Il est brièvement retourné dans sa communauté avant de retourner à l’hôpital, où il demeure encore à ce jour.

- Noah, 22 ans, a été attaché à son lit et mis sous sédatifs pendant la majorité de son séjour de plus de deux ans à l’hôpital.

- Sean, 27 ans, a vécu dans un hôpital psychiatrique médicolégal pendant cinq ans, physiquement immobilisé durant parfois 20 heures par jour, avant de déménager dans un logement avec services de soutien.

- Kevin, 27 ans, a été hospitalisé pendant plus de deux ans, parfois immobilisé ou isolé, avant d’emménager dans un foyer communautaire.

- Anne, 59 ans, souhaitait ardemment quitter l’hôpital, mais y est restée coincée pendant plus de deux ans.

9 Pendant leur hospitalisation, toutes ces personnes ont vécu une forme de régression, perdu des aptitudes à la vie quotidienne ou vu leurs fonctions physiques et mentales se détériorer. Le déclin de leur état a restreint encore plus les possibilités de trouver un foyer communautaire et un organisme de services prêt et disposé à répondre à leurs besoins.

10 En tant qu’Ombudsman, j’ai la responsabilité de faire [Traduction] « la lumière dans des coins sombres, même en dépit de ceux qui préféreraient tirer le rideau[2] ». Dans le présent rapport, comme Pierre Berton l’a fait à sa manière il y a 65 ans, j’ai ouvert les rideaux et révélé un aperçu de la vie de sept personnes particulièrement vulnérables dont la dignité, l’intégrité, la liberté et la qualité de vie ont été compromises dans un milieu institutionnel n’ayant jamais été conçu pour répondre à leurs besoins.

11 Malheureusement, ces histoires ne sont pas uniques. Elles laissent entrevoir un plus vaste problème, comme le montrent les multiples plaintes reçues au sujet de personnes dans des situations semblables. Nous savons que d’autres personnes en Ontario sont confinées à leur lit d’hôpital en attendant une place dans la communauté. Nous n’avons pas de données précises et exhaustives concernant le nombre de personnes ayant une déficience intellectuelle qui sont indûment hospitalisées en Ontario, le nombre de personnes attendant une place avec services de soutien, le délai d’attente moyen pour ces places ou le nombre de personnes placées chaque année. Les données disponibles sont incohérentes et rarement accessibles au public. Les documents du MSESC montrent que près de 30 000 Ontarien(ne)s ayant une déficience intellectuelle sont inscrit(e)s pour une place avec services de soutien financée par le Ministère. D’après les dossiers du ministère de la Santé, des dizaines de personnes se trouveraient en milieu hospitalier en attendant une place dans un établissement communautaire, mais selon une étude d’octobre 2024 réalisée par l’Institute for Clinical Evaluative Sciences et le Centre de toxicomanie et de santé mentale[3], ce nombre pourrait avoisiner les centaines.

12 Je présente 24 recommandations pour améliorer la disponibilité et la transparence des soutiens et des services destinés aux personnes ayant une déficience intellectuelle et ayant besoin de soins complexes. J’exhorte les deux ministères à combler le fossé entre les secteurs des soins de santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, à collaborer pour mettre en œuvre des solutions intégrées et à réaliser une planification proactive du système pour réduire le nombre d’hospitalisations inappropriées.

13 Cette enquête vient aussi confirmer que d’importantes recommandations de mon rapport de 2016, Dans l’impasse, n’ont pas encore été appliquées. J’ai espoir que ce nouveau rapport sera un catalyseur qui incitera les deux ministères à faire équipe afin de résoudre ces enjeux systémiques. Je suivrai leurs progrès de près.

Le processus d’enquête

14 Cette enquête portait sur les expériences de personnes ayant une déficience intellectuelle qui ont été hospitalisées de longues périodes dans l’attente d’un logement et de services de soutien appropriés qui leur permettraient de vivre sécuritairement dans la collectivité. Nous nous sommes penché(e)s sur les obstacles empêchant les transitions en temps opportun hors de l’hôpital ainsi que sur les mesures adoptées par les ministères concernés pour résoudre ces problèmes.

15 Entre avril 2020 et le lancement de l’enquête le 27 mars 2023, nous avons reçu 15 plaintes concernant des personnes ayant une déficience intellectuelle dépérissant à l’hôpital, parfois depuis des années, sans pouvoir entrevoir la fin de leur séjour. Depuis le début de cette enquête, nous avons reçu plus de 40 autres plaintes concernant des gens dans des situations aussi difficiles. Dans le présent rapport, nous faisons état de sept cas qui illustrent les enjeux complexes et les problèmes humains vécus par ces personnes.

16 Au cours de cette enquête, nous avons rencontré plus de 120 personnes, dont des personnes hospitalisées et des membres de leur famille, des membres du personnel hospitalier et clinique, des organismes de services, des membres du personnel des Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et des représentant(e)s d’organismes communautaires et de défense des droits. Nous avons aussi parlé avec du personnel de première ligne et des haut(e)s fonctionnaires du ministère de la Santé, du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires et de Santé Ontario. De plus, nous avons examiné des milliers de documents fournis par ces ministères et par tous ces gens rencontrés et mené des recherches additionnelles.

17 Nous continuons d’examiner les plaintes individuelles et de demander des renseignements aux fonctionnaires dans le but de résoudre les problèmes lorsque c’est possible. Malheureusement, cette tâche s’avère souvent difficile à cause des obstacles systémiques décrits dans le présent rapport.

Survol de la législation

18 Pendant plus d’un siècle, l’Ontario a exploité des établissements isolés réservés aux personnes ayant une déficience intellectuelle[4], [5]. Dans les années 1970, ces services passent graduellement d’un modèle médical et institutionnel à un modèle communautaire. En 1974, la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle[6] entre en vigueur, établissant un cadre pour la création, le financement et la prestation de services communautaires destinés à ces personnes. De plus, elle transfère la responsabilité des 16 établissements ontariens, jusque-là exploités par le ministère de la Santé, au ministère des Services sociaux et communautaires. En 1977, la province lance un plan pour multiplier les ressources communautaires et réduire le recours aux soins en établissement.

19 Aujourd’hui, la prestation de ces services et de ces soutiens en Ontario est régie par la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle[7]. Cette loi a été créée pour moderniser les services, offrir plus d’autonomie et de choix, faciliter la transition vers un modèle communautaire et renforcer l’inclusion sociale. Elle visait aussi à accroître l’équité et l’uniformité des critères d’admissibilité, des évaluations et de l’accès aux services et à simplifier le processus d’accès aux soutiens, aux services et au financement.

20 La loi actuelle prévoit la désignation d’« entités d’examen des demandes » servant de points d’accès uniques aux services et soutiens dans chaque zone géographique de la province. Elle renferme aussi des dispositions prévoyant la création d’« entités d’examen du financement », lesquelles ne sont toutefois jamais entrées en vigueur.

21 En 2021, le gouvernement a publié une vision ambitieuse de réforme à long terme des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, appelée En quête d’appartenance : Choix et inclusion. Ce document imagine un avenir où les collectivités, les réseaux d’aide et le gouvernement aident les personnes ayant une déficience intellectuelle pour qu’elles « bénéficient des moyens de faire leurs propres choix et de vivre de la façon la plus autonome possible grâce à des dispositifs de soutien gérés par la personne, équitables et pérennes[8] ». Cette vision met aussi l’accent sur la planification proactive et l’intégration des soutiens avec d’autres secteurs.

Services et soins de santé aux personnes ayant une déficience intellectuelle

22 Les adultes ayant une déficience intellectuelle peuvent être admis(es) à l’hôpital pour des raisons médicales. Mais une fois que les soins actifs ne sont plus nécessaires, certaines personnes restent parce que la famille ou l’organisme ne peut plus s’en occuper. D’autres n’ont pas besoin de soins médicaux, mais se retrouvent à l’hôpital parce qu’il n’y a tout simplement aucun autre endroit pouvant leur fournir les services et les soutiens dont elles ont besoin.

23 Dans certains cas, les hôpitaux classent ces personnes comme des patient(e)s « nécessitant un autre niveau de soins », une expression qui signifie que la personne occupe un lit à l’hôpital alors qu’elle n’a pas besoin de soins actifs. D’autres personnes ayant une déficience intellectuelle qui sont en hébergement « de longue durée » ne sont pas catégorisées officiellement comme des patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins, mais demeurent à l’hôpital seulement parce qu’il n’y a pas de place avec services de soutien dans la communauté qui puisse leur convenir. Comme je l’avais noté dans mon rapport Dans l’impasse, le secteur hospitalier s’inquiète depuis longtemps de l’utilisation pour ces patient(e)s de ressources médicales limitées[9].

24 Les adultes ayant une déficience intellectuelle qui sont hospitalisé(e)s pour de longs séjours se retrouvent dans deux systèmes distincts : les soins de santé et les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

25 Dans le présent rapport, j’emploie le mot « système » pour désigner ces groupements de programmes et de services. Cependant, les « systèmes » dont on parle ne présentent pas nécessairement la structure interreliée, organisée et stratégiquement planifiée qui devrait les caractériser lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle. Certains programmes et services sont fournis de manière ponctuelle et réactive et varient selon l’endroit. Le niveau de coordination et de communication entre les soins de santé et les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle n’est pas toujours le même auprès des personnes qui nécessitent une transition dans la collectivité.

Survol du système

26 Quand une personne ayant une déficience intellectuelle reste à l’hôpital parce qu’il n’y a pas d’option communautaire adéquate, il faut traverser tout un labyrinthe d’organismes et de processus pour lui trouver les soutiens et le logement dont elle a besoin. Un bon plan de transition repose habituellement sur la collaboration entre ces entités et sur l’obtention de fonds suffisants.

27 Le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires (MSESC) et le ministère de la Santé (MSAN) ont tous deux des responsabilités à l’égard des personnes ayant une déficience intellectuelle, chacun dans le cadre de leur mandat respectif. Le MSESC planifie, finance et encadre le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, tandis que le ministère de la Santé voit à la gestion efficace des services de soins de santé, dont les hôpitaux. Le ministère de la Santé a notamment pour rôle de s’assurer que les gens peuvent accéder « [aux] bons soins au bon endroit[10] ».

28 Les adultes souhaitant obtenir des services financés par le MSESC doivent présenter une demande, être jugés admissibles et être inscrit(e)s auprès des Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI), le point d’accès aux services de logement et de soutien financés par l’État. Les SOPDI comptent neuf bureaux régionaux chargés d’examiner les demandes et de vérifier l’admissibilité aux services financés par le MSESC. Ces bureaux orientent les personnes admissibles vers les services disponibles et tiennent des registres pour les services demandés, tels que le logement avec services de soutien, les soutiens à la participation communautaire et les services de relève de courte durée. Parmi les services de logement avec soutien financés par le MSESC, il y a les foyers de groupe, les familles d’accueil, l’aide à la vie autonome, les foyers avec services de soutien intensif et l’hébergement spécialisé. Le niveau de soutien offert, dont le personnel à disposition, dépend du type de logement choisi. En général, les foyers avec services de soutien intensif et l’hébergement spécialisé offrent un personnel de soutien 24 heures sur 24 et, parfois, un accès à du soutien clinique pour les personnes ayant des besoins complexes ou un diagnostic mixte (c’est-à-dire un diagnostic de déficience intellectuelle et de trouble de santé mentale).

29 Une fois inscrite auprès des SOPDI, la personne doit souvent attendre longtemps avant de pouvoir obtenir des services et un logements adapté financé par le Ministère, car la demande excède largement l’offre. Pour cette raison, les SOPDI utilise un algorithme pour prioriser l’accès aux services financés en fonction du niveau de risque de la personne, dont le risque d’itinérance. Ainsi, la priorité pourrait être accordée à une personne qui dépérit à l’hôpital ou qui risque d’être autorisée à sortir alors qu’elle n’a nulle part où aller. Il est donc important que ces hospitalisations soient signalées aux SOPDI. Les SOPDI peuvent également aiguiller les personnes ayant des besoins complexes ou multiples vers des gestionnaires de cas ou des services développementaux ou comportementaux le temps de leur séjour à l’hôpital. Ce type de soutien est souvent essentiel pour faciliter la communication entre la personne (avec qui il n’est pas toujours possible d’interagir verbalement) et le personnel hospitalier. Il peut aussi contribuer à amoindrir la perte d’aptitudes et faciliter la préparation de plans de transition.

30 S’il est impossible de fournir à la personne des services ou un placement financés répondant à ses besoins, ce qui est souvent le cas, les SOPDI peuvent soumettre le dossier à un comité de planification communautaire. Ces comités regroupent des organismes de services financés par le MSESC, parfois des représentant(e)s du MSESC, et potentiellement d’autres partenaires du secteur, comme des professionnel(le)s de la santé.

31 Les organismes de services siégeant au comité de planification examinent les dossiers urgents et prioritaires pour déterminer s'ils disposent des ressources appropriées et disponibles, notamment des logements supervisés ou d'autres formes de soutien. Ces organismes ont le pouvoir discrétionnaire de décider d'apporter ou non leur aide à une personne. Ils peuvent le faire seuls ou en collaboration avec d'autres organismes et services. Pour les personnes ayant besoin d’un soutien intensif et de soins complexes, les réseaux communautaires de soins spécialisés peuvent faire équipe avec la personne, les organismes et le comité de planification pour faciliter la coordination entre les systèmes de services, dont le système des soins de santé et le système des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

32 Même si un placement est disponible, un financement supplémentaire est souvent nécessaire pour couvrir les aménagements physiques et autres mesures de soutien permettant aux personnes ayant une déficience intellectuelle de vivre en toute sécurité et de manière autonome dans la collectivité. Le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH)[11] ou le programme Passeport[12], auxquels ces personnes peuvent être admissibles, ne sont pas destinés à l’achat ou à la rénovation de logements et sont souvent insuffisants pour couvrir les coûts d’embauche de personnel de soutien direct pour celles qui nécessitent un soutien à temps plein et un ratio de soutien plus élevé. Les coûts peuvent s’élever à des centaines de milliers de dollars par année, voire dépasser le million pour les personnes ayant des besoins particulièrement élevés.

33 Le MSESC prévoit des fonds limités pour accroître les ressources destinées aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Dans le cadre du programme pluriannuel des services de soutien, il peut attribuer des fonds annuellement à certaines personnes prioritaires dans chaque région. Il s’agit souvent de personnes se trouvant dans un milieu inadéquat, comme un hôpital ou un refuge; les fonds les aident à payer le logement ou d’autres services dont elles ont besoin pour vivre de façon sécuritaire dans son milieu.

34 En plus du financement fourni par ce programme pluriannuel, de 2021 à 2023, le MSESC et le MSAN ont financé conjointement un projet visant à faciliter la sortie d’hôpital des personnes à diagnostic mixte. Ce projet, appelé le projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic, était le fruit d’une collaboration entre les deux ministères, Santé Ontario et les bureaux régionaux du MSESC. Le financement, qui était limité, était réservé aux personnes retenues et jugées hautement prioritaires pour l’accès aux services, de même qu’à celles ayant une déficience intellectuelle et un diagnostic officiel de trouble de santé mentale (diagnostic mixte).

35 Parfois, les travailleur(euse)s sociaux(ales) des hôpitaux ou un(e) gestionnaire de cas peuvent trouver un placement privé si la personne peut se le permettre financièrement ou se le faire payer par l’État. Certaines personnes peuvent être logées dans un foyer avec services de soutien financé par le MSAN qui offre des places répondant à leurs besoins, quoique les délais d’attente soient souvent longs, sans compter que ces foyers ne conviennent pas toujours aux personnes ayant des besoins complexes.

36 D’autres peuvent avoir besoin de soutien clinique pour passer de l’hôpital à la collectivité, comme des services psychiatriques ou infirmiers. D’autres encore doivent suivre des traitements spécialisés, par exemple un programme hospitalier à durée déterminée pour les personnes à diagnostic mixte qui ont des problèmes comportementaux. Les gestionnaires de cas, les coordonnateur(trice)s de cas complexes ou les membres du personnel hospitalier peuvent alors intervenir pour aiguiller la personne ou l’organisme vers ces services.

37 Santé Ontario est un organisme public dont la mission est de « connecter, coordonner et moderniser » le système de santé[13]. Ses objectifs comprennent la promotion de « l’intégration des services de santé afin de permettre une prestation de services appropriée, coordonnée et efficace »[14]. Santé Ontario a précisé que, dans le cadre de ce rôle, l’organisme supervise la prise en charge de toutes les populations hospitalisées nécessitant un niveau de soins différent, notamment les personnes ayant une déficience intellectuelle. Il incombe aux hôpitaux de rapporter à Santé Ontario les patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins, car le nombre de places occupées par des personnes n’ayant plus besoin de soins a un impact sur l’accès des autres à des soins en temps opportun. Les hôpitaux peuvent aussi dire à Santé Ontario si la personne occupant un lit affecté à un autre niveau de soins doit rester à l’hôpital parce qu’elle a [Traduction] « besoin de services pour personnes ayant une déficience intellectuelle[15] ». Malheureusement, comme notre enquête l’a révélé, les chiffres ne sont pas toujours fiables.

Vies suspendues : histoires racontées depuis l’hôpital

38 Les sept histoires racontées dans le présent rapport illustrent les épreuves souvent vécues par les adultes ayant une déficience intellectuelle, surtout ceux(celles) ayant des besoins complexes, lorsqu’ils(elles) se retrouvent coincé(e)s à l’hôpital, n’ayant nulle part d’autre où aller.

39 Les cas que nous documentons incluent des périodes d'hospitalisation survenues pendant la pandémie de COVID-19. Si, dans certains cas, la pandémie a aggravé des problèmes de santé empêchant une sortie d'hôpital rapide, elle n'explique pas entièrement ces retards. Les obstacles systémiques à l'origine d'hospitalisations inappropriées et de l'impossibilité d'accéder à des services adaptés et à un logement adapté existaient bien avant la pandémie et ont persisté après sa fin.

40 Ces sept personnes ne sont pas les seules dans cette situation. Nous continuons d’entendre des familles et des professionnel(le)s qui s’inquiètent pour des gens dans des situations semblables. En décembre 2024, Santé Ontario rapportait que 124 adultes ayant une déficience intellectuelle se trouvaient à l’hôpital alors qu’ils(elles) n’avaient plus besoin de soins médicaux actifs. Et le compte n’est pas exhaustif. Les hôpitaux ne reconnaissent pas et ne signalent pas toujours qu’un(e) patient(e) a une déficience intellectuelle, et différentes raisons peuvent expliquer pourquoi ils ne déclarent pas une personne comme nécessitant un autre niveau de soins même si celle-ci reste à l’hôpital uniquement parce qu’aucune autre option ne convient.

41 Les histoires suivantes montrent comment sept membres particulièrement vulnérables de notre société ont inutilement langui dans les hôpitaux, dans l’attente interminable d’un placement dans leur communauté. Malgré toute la compassion et la bienveillance dont peut faire preuve le personnel hospitalier, un hôpital n’est pas un chez-soi.

Un cercle vicieux : l’histoire de Jordan

42 Jordan, un jeune homme de 25 ans qui aime passer du temps en famille, a résidé 15 mois à l’hôpital en attendant un placement approprié dans la collectivité. Il a un trouble autistique, une infirmité motrice d’origine cérébrale, des troubles obsessionnels-compulsifs et certains troubles affectant son cœur et son foie. Il ne peut pas communiquer verbalement et utilise une tablette pour se faire comprendre. Il a aussi besoin d’aide dans des tâches quotidiennes comme utiliser la toilette, se laver et se brosser les dents. Alors qu’il était auparavant un jeune homme heureux, son comportement s’est détérioré durant la pandémie de COVID-19. Il est devenu si agressif et violent qu’il ne pouvait plus rester chez lui.

43 Vu l’intensification des crises de Jordan à la maison, sa mère ne pouvait plus travailler. Elle nous a avoué être devenue si désespérée qu’à un certain point, elle se disait que la seule façon de redonner à son mari et à son autre fils leur vie normale serait de tuer Jordan et de se tuer elle. En l’absence de soutien suffisant, elle sentait qu’« il n’y avait aucune solution... aucune aide. Je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel ». Quand Jordan a essayé d’étrangler sa tante pendant que sa mère faisait des courses, la famille a dû appeler le 9-1-1, et alors Jordan a été admis à l’hôpital.

44 À l’unité des soins psychiatriques intensifs, Jordan avait peur, et son comportement était souvent exacerbé par les cris des autres patient(e)s en crise. Au début, il n’avait pas accès au personnel d’aide aux personnes ayant une déficience intellectuelle et, comme l’ont exposé ses parents, vu qu’il n’avait pas toujours sa tablette, il peinait à indiquer au personnel hospitalier ses besoins de base. Par moments, il restait couché dans des draps imbibés d’urine.

45 L’hôpital nous a expliqué que les ratios en personnel ne permettaient pas de donner à Jordan le niveau de soins nécessaires. Il a aussi reconnu que l’unité des soins psychiatriques intensifs était un environnement extrêmement difficile pour une personne sur le spectre de l’autisme comme Jordan : il n’y a pas de routine, le personnel infirmier change souvent, et il n’est généralement pas formé pour communiquer avec les personnes autistes. Initialement, comme le personnel était mal outillé pour gérer son comportement, Jordan était immobilisé physiquement par des attaches au lit ou chimiquement par des sédatifs. Ses parents ont dit devoir passer parfois 12 heures à l’hôpital par jour pour s’occuper des besoins de base de leur fils.

46 La mère de Jordan a dit qu’ils se sentaient coincés dans une « sorte de boucle sans fin ». Elle a rapporté que les organismes de services semblaient indisposés à travailler avec Jordan parce qu’il était « trop violent », tandis que les programmes de traitement privés potentiellement en mesure de traiter ce comportement agressif le refusaient parce qu’il n’aurait pas d’endroit où vivre à la fin. Jordan était dans un cas classique de cercle vicieux : sans les soins, il ne pouvait obtenir de logement, et sans logement, il ne pouvait obtenir de soins.

47 Même si Jordan était un cas hautement prioritaire pour les Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, aucune place disponible ne répondait à ses besoins, et les fonds ministériels ne permettaient pas d’obtenir le ratio en personnel nécessaire de deux pour un. C’est seulement lorsqu’il y a eu un décès qu’une place s’est libérée dans la collectivité. Jordan a alors été choisi pour recevoir des fonds du projet ministériel conjoint d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic. Il a emménagé dans son nouveau logement le 7 novembre 2023, soit 15 mois après son admission à l’hôpital. Jordan va maintenant « super bien » dans son logement et voit régulièrement ses parents et son frère.

« Sortez-moi d’ici » : l’histoire de Jack

48 Jack a grandi dans sa communauté avec sa famille et adorait tout ce qui concernait les autos. Il avait un diagnostic de schizophrénie réfractaire et des difficultés à l’école, et n’avait jamais appris à lire. Pourtant, jamais en cinquante ans il n’avait été désigné comme une personne ayant une déficience intellectuelle et n’avait reçu les soutiens et services associés.

49 Durant sa vie adulte, Jack est passé d’un lieu d’hébergement inapproprié à un autre. Quand il n’était pas surveillé de près, il buvait tant de liquide qu’il pouvait parfois subir une crise se soldant par un séjour à l’hôpital. Incapable de s’occuper de lui-même et n’ayant nulle part d’autre où aller, Jack a fini par passer plus de huit ans à l’hôpital. Il nous a dit qu’il n’avait pas sa place à l’hôpital et sentait que personne ne l’aidait.

50 Il a aussi exprimé sa frustration de n’avoir aucun contrôle sur ses activités quotidiennes, y compris des choses aussi simples que choisir le moment de prendre sa douche. Il s’inquiétait que d’autres patient(e)s entrent dans sa chambre, ayant d’ailleurs été attaqué plusieurs fois par d’autres patient(e)s selon le personnel hospitalier. Les membres du personnel ont comparé la situation de Jack pendant la COVID-19 à un « emprisonnement » : aucune possibilité de voir sa famille ou de sortir à l’extérieur hors des limites de la cour. Ils(elles) ont rapporté qu’à cette époque, Jack leur avait dit qu’il « n’avait de place nulle part ». Il aurait supplié sa mère en lui disant « sors-moi d’ici ».

51 C’est uniquement grâce à l’aide d’un(e) membre du personnel hospitalier déterminé(e) et bienveillant(e) que Jack a enfin reçu un diagnostic officiel de déficience intellectuelle. En 2020, il a fait une demande pour bénéficier de services de développement et a été jugé admissible. Avant de pouvoir partir de l’hôpital, Jack a dû attendre encore trois ans et demi pour obtenir un logement et des fonds suffisants parce qu’il devait être surveillé jour et nuit et nécessitait un espace de vie sur mesure pour sa sécurité.

52 Jack n’a pas tout de suite été admis par le projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic, même s’il avait un diagnostic mixte, avait été hospitalisé pendant des années et était considéré comme un patient nécessitant un autre niveau de soins. C’est seulement lorsque notre Bureau s’est renseigné sur son cas qu’on l’a ajouté à la liste. Selon le personnel ministériel, s’il a été exclu, c’est probablement parce qu’il se trouvait à l’unité des soins cognitifs et non à celle des soins de santé mentale. Puis, lorsqu’un décès est survenu dans un foyer local financé par le MSESC et que Jack a reçu des fonds du projet, il a pu quitter l’hôpital. Malheureusement, il est décédé trois mois seulement après avoir retrouvé la liberté. Il avait 57 ans.

Espoir amenuisé : l’histoire de Luc

53 Luc, 30 ans, est un francophone qui adore les ordinateurs et que les gens qualifient d’« aimable ». Il a un trouble autistique grave, une déficience intellectuelle, un trouble épileptique et un trouble du comportement obsessif-compulsif. Il a aussi un trouble qui le pousse, de façon compulsive et répétée, à arracher ses propres ongles et à se gratter la peau jusqu’à se blesser.

54 Même avec des services de soutien intensif, Luc se sent obligé de détruire les choses autour de lui s’il remarque une imperfection ou un élément qui détonne. Dans un état continu de crise et d’épuisement, sa famille a écrit au MSESC en février 2020 pour demander plus d’aide, expliquant que la situation à la maison était devenue « dangereuse ». Malheureusement, quelques jours après avoir écrit cette lettre, elle a dû appeler le 9-1-1 parce que Luc avait perdu le contrôle, commencé à arracher ses ongles et donné un coup de tête à son père dans la voiture familiale. Luc a été admis à l’unité de psychiatrie d’un hôpital et, hormis un bref séjour dans un foyer en 2024, y demeure depuis bientôt cinq ans.

55 Luc trouve difficile l’environnement bruyant et souvent tendu de l’hôpital. Il est confiné à sa chambre pendant de longues périodes. Quand il devient agité, le personnel hospitalier l’immobilise physiquement ou lui donne des sédatifs parce que le ratio en personnel ne permet pas qu’on lui apporte le soutien nécessaire. Parfois, le personnel parlant français n’est pas disponible, et alors Luc ne se sent pas compris, aux dires de sa famille et d’autres personnes, ce qui contribue à sa frustration et aggrave la situation, d’où le recours à la contention.

56 Des efforts extraordinaires ont été déployés pour donner à Luc un accès aux services de soutien de l’hôpital et pour lui trouver un logement et du soutien appropriés dans la collectivité. Un organisme de services en français a commencé à planifier la transition de Luc hors de l’hôpital, mais a abandonné les démarches quand il s’est aperçu que ses services ne suffiraient pas aux besoins de Luc. Des fonctionnaires ont travaillé avec un(e) gestionnaire de cas pour évaluer toutes les options en français dans la région. Après des recherches infructueuses, l’équipe s’est tournée vers les organismes anglais pouvant offrir des services dans les deux langues, et a même cherché hors de la province. Cependant, les organismes sollicités n’avaient pas le personnel ni les ressources nécessaire, ou encore ils hésitaient à aider une personne n’ayant vécu qu’à la maison ou à l’hôpital lorsque les restrictions de visite liées à la pandémie les ont empêchés de le rencontrer en personne pour évaluer ses compétences et ses comportements actuels. Pendant ses recherches, le personnel du bureau régional a noté ceci : « Il y a un manque flagrant de ressources capables d’offrir un soutien résidentiel intensif dans la région […] aux personnes ayant des besoins comportementaux spéciaux [...]. »

57 Enfin, après plus que quatre ans d’hospitalisation, un organisme a accepté de s’occuper de la transition dans la collectivité, mais le répit de Luc fut de courte durée : après seulement six mois, l’organisme ne pouvait plus gérer ses comportements. Malgré un ratio en personnel de trois pour un, du soutien psychiatrique et les services d’un(e) thérapeute comportementaliste, plusieurs membres du personnel ont subi des blessures. Luc a été admis de nouveau à l’hôpital, et peu après, l’organisme fournissant du soutien comportemental a retiré ses services. Luc était essentiellement retourné à la case départ. Après plusieurs mois, un autre organisme a offert de peut-être dresser un plan de soutien pour permettre la transition de Luc hors de l’hôpital. Ces démarches sont en cours, mais entre-temps, la famille s’inquiète à nouveau du fait que Luc soit immobilisé dans son lit d’hôpital pendant de longues périodes, quittant rarement l’unité de psychiatrie, et perdant espoir.

« Assez inhumain » : l’histoire de Noah

58 À 22 ans, Noah, une personne que l’on dit « pleine de vie », aime écouter de la musique et aller marcher. Il a un trouble sur le spectre de l’autisme, ne peut pas communiquer verbalement, souffre d’anxiété et d’épilepsie et a les fonctions cognitives d’un enfant âgé entre 12 et 18 mois. Élevé à la maison par sa mère, il n’est jamais allé à l’école et a eu peu de contacts avec les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Avec l’âge, son comportement est devenu de plus en plus agressif et difficile à gérer. Sa mère, qui avait constamment peur pour la sécurité de Noah et la sienne, se trouvait à l’amener à l’hôpital ou à appeler les services d’urgence. Après une série de séjours à l’hôpital, Noah a été hospitalisé en août 2021 pendant presque deux ans et demi.

59 Les premiers mois de ce séjour, Noah évoluait relativement « sans contention » selon ses personnes de soutien. Cependant, au huitième mois, son comportement agressif et d’automutilation avait commencé à empirer. Tout le temps qu’il était éveillé, Noah était immobilisé dans son lit, à plat ventre, les membres étendus, attaché à trois ou aux quatre extrémités. Le personnel hospitalier l’immobilisait aussi régulièrement avec des sédatifs. Les proches de Noah nous ont expliqué qu’alors qu’il pouvait auparavant aller à la toilette, se laver et s’habiller avec un peu d’aide, il portait maintenant une couche, avait besoin d’aide pour marcher et perdait ses aptitudes à la vie quotidienne. Quand aucun membre du personnel ne pouvait l’accompagner à la salle de bain ou changer sa couche, il restait couché dans ses draps imbibés d’urine, parfois pendant des heures.

60 Pendant sa dernière année à l’hôpital, ses couches devenaient si saturées que s’y formaient des grumeaux, que Noah a commencé à arracher et à manger. Un(e) professionnel(le) a écrit qu’il passait « tout au plus 60 à 120 minutes par jour sans contention ». La mère de Noah nous a dit qu’il se frappait la tête sur le lit lorsqu’il était attaché et s’est fait mal deux fois jusqu’au sang. Il donnait aussi souvent des coups de pied au mur et s’est blessé si gravement à un orteil qu’il a fallu le lui amputer.

61 Un(e) professionnel(le) s’occupant de Noah qui l’avait observé à l’hôpital a fait la remarque suivante : « On se sent totalement comme si… on assiste presque… à un très haut niveau de négligence auquel on ne peut rien changer… » Un(e) autre a dit qu’il s’agissait « du pire cas sur lequel j’ai travaillé et… cela entraîne des conséquences profondes sur les personnes qui l’aident… J’aimerais savoir s’il y a d’autres personnes qui sont aussi mal traitées au Canada… »

62 Le recours massif à la contention, nous a-t-on signalé, nuisait grandement aux efforts pour assister Noah. Un(e) clinicien(ne) a expliqué qu’il était impossible, dans un milieu hospitalier offrant de telles conditions, d’aider Noah à « se préparer à retourner dans la collectivité ». À l’été 2022, les SOPDI ont classé au niveau maximum les besoins de Noah. Le personnel des SOPDI a dit n’avoir jamais vu cela auparavant. Selon lui, la dégradation s’expliquait probablement par le recours accru à la contention et par l’agressivité croissante, les problèmes d’épilepsie et la perte de mobilité que Noah avait développés pendant son séjour à l’hôpital.

63 Même si Noah approchait le sommet de la liste prioritaire des Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, il s’est avéré difficile de lui trouver un logement et du soutien appropriés dans la collectivité. Son dossier a été examiné par le comité de planification local dans le cadre de son processus d’intervention urgente et ajouté à des registres hors de la région immédiate, mais aucun organisme de services ne s’est proposé au départ. Afin d’inciter les organismes à répondre à l’appel, la gestionnaire du cas de Noah a mis à jour son profil pour mieux rendre compte de sa personnalité et de ses intérêts avant l’hospitalisation. Elle a aussi envoyé un courriel au Ministère, où elle a écrit que « la situation devient assez inhumaine » à l’hôpital et a demandé une rencontre pour discuter d’un plan pour Noah.

64 Enfin, en décembre 2022, après que le personnel régional du MSESC a organisé une réunion avec la gestionnaire de cas, les organismes de services financés par le Ministère et le réseau communautaire de soins spécialisés, un organisme s’est proposé et a commencé à planifier la transition de Noah vers la collectivité. Après des mois de recherche, l’organisme a trouvé une maison unifamiliale qu’il pourrait louer pour Noah – à condition d’obtenir assez de fonds d’immobilisation pour adapter l’espace aux besoins de Noah et de recevoir d’autres fonds pour assurer un ratio en personnel de deux pour un. L’organisme a confirmé que Noah remplissait les critères du projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic et, en octobre 2023, le Ministère a approuvé un budget annuel. En mars 2024, Noah emménageait dans sa nouvelle maison. Désormais, Noah profite du soutien du personnel de l’organisme sur place, et les hôpitaux locaux fournissent les soins de psychiatrie et de thérapie comportementale nécessaires. Après deux années passées en grande partie immobilisé dans son lit d’hôpital, Noah porte maintenant ses propres vêtements, n’a plus besoin de couches et peut même jouer au soccer dans sa cour.

Inapte à subir un procès : l’histoire de Sean

65 Sean aime jouer au basketball et aux jeux vidéo et écouter de la musique. Il a 27 ans, mais fonctionne avec les capacités cognitives d’un enfant d’environ 5 ans. Il a un diagnostic d’autisme et de trouble de l’adaptation chronique et vit avec une stomie à cause d’une colostomie qu’il a subie à l’adolescence des suites de la maladie de Crohn.

66 Sean a des comportements agressifs et peut devenir violent. En date de janvier 2019, sa famille devait souvent faire intervenir la police. Un document que nous avons examiné indiquait que la famille avait appelé les services d’urgence 28 fois en huit mois; un autre mentionnait 20 visites de courte durée dans six hôpitaux différents en sept mois. Les spécialistes en psychiatrie consulté(e)s sur le cas de Sean ont recommandé plus de soutiens communautaires et d’interventions comportementales. Soulignant que les milieux hospitaliers aggravaient les comportements de Sean, ils(elles) ont préconisé des solutions externes.

67 À la maison, la famille était toujours en état de crise. Comme la situation était intenable, dans un effort d’obtenir du soutien additionnel pour Sean, des organismes de services l’ont inscrit à une liste d’attente pour une place aux soins comportementaux pour assurer un traitement intensif de courte durée. Ils ont écrit que sans logement sécuritaire avec accès à des soutiens comportementaux, Sean continuerait d’alimenter « une situation extrêmement risquée, insoutenable, dangereuse et préjudiciable ».

68 Malheureusement, aucune place n’a été trouvée, et Sean a attaqué sa mère à la maison en décembre 2019. Cette fois, les policier(ière)s ont suggéré de l’accuser au criminel pour lui obtenir le soutien nécessaire par l’entremise du système judiciaire. À la suite des accusations portées contre Sean, la cour a rendu une ordonnance de non-communication lui interdisant de retourner chez lui, et il a été admis à l’hôpital en application de la Loi sur la santé mentale. La cour a ensuite jugé Sean [Traduction] « inapte à subir un procès » et l’a renvoyé dans un hôpital de soins psychiatriques. La Commission ontarienne d’examen a ordonné qu’il y reste en attendant qu’un logement surveillé jour et nuit soit trouvé dans la collectivité.

69 Toutefois, en l’absence d’un logement et de services pouvant répondre à ses besoins, Sean est demeuré à l’hôpital psychiatrique plus de cinq ans.

70 Pour gérer le comportement agressif et d’automutilation de Sean, l’hôpital a appliqué des mesures de contention mécanique à différents moments, parfois pour des périodes allant de 16 à 20 heures par jour. Selon le personnel des Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle s’occupant de Sean, celui-ci était effrayé par cette transition de la vie en famille à un milieu hospitalier isolé, un sentiment qui, pour cet homme qui réagit mal au changement et aux nouvelles personnes, était exacerbé par le roulement de personnel élevé. Alors qu’il pouvait auparavant participer à l’entretien de sa stomie, ses comportements autodestructeurs et agressifs ont empiré à l’hôpital, et le processus nécessitait maintenant l’intervention de six membres du personnel.

71 Les comportements agressifs et les besoins médicaux complexes de Sean compliquaient les efforts pour lui trouver un foyer, et, parfois, il n'était pas médicalement apte à quitter l'hôpital. Ses besoins s’étant intensifiés à cause de son séjour à l’hôpital, Sean ne pourrait vivre dans la collectivité sans un ration de personnel plus élevé qu’auparavant, à un coût beaucoup plus élevé. Au départ, une place en milieu rural avait été envisagée, mais cette option a été écartée principalement pour les raisons suivantes : il vivrait loin des soutiens médicaux, le transport longue distance pour l’amener aux services de soins serait complexe, et l’organisme ne pourrait pas recruter assez de personnel dans la région.

72 Finalement, lorsqu’un logement s’est libéré en ville, l’organisme de services s’occupant de Sean a pu rénover cet espace, embaucher le personnel requis et obtenir les soutiens nécessaires – infirmiers et psychiatriques – grâce aux fonds accordés par le Ministère. Depuis son déménagement, Sean peut maintenant aller dehors, célébrer les fêtes et vivre de façon plus autonome. Il a fabriqué un panneau pour son entrée où il est écrit : « Ma maison pour toujours ».

Pire que la prison : l’histoire de Kevin

73 Âgé de 27 ans, Kevin adore écouter de la musique. Il est atteint d’autisme, ne peut pratiquement pas communiquer verbalement et réagit avec agressivité quand il est frustré. Sa mère nous a confié qu’elle ne se sentait jamais en sécurité quand il vivait à la maison avec le reste de la famille. Elle s’inquiétait pour le petit frère, qui se cachait dans sa chambre pour se sentir en sécurité. Kevin était inscrit dans un programme de jour, et la famille a pu obtenir certains services grâce au financement de Passeport, mais quand cette aide a pris fin à cause de la pandémie et d’autres problèmes, la situation à la maison a dégénéré.

74 La famille était inscrite auprès des SOPDI pour obtenir un logement avec services de soutien, mais s’est fait dire que l’attente pourrait durer des années, même si Kevin était classé prioritaire dans la collectivité.

75 Les parents de Kevin peinaient à gérer ses comportements à la maison. La police a été appelée à maintes reprises à cause du comportement violent de Kevin, qui était alors admis à l’hôpital puis libéré. Une fois, Kevin a mordu le doigt de son père si fort que celui-ci a dû subir une opération. En novembre 2020, après un autre épisode agressif où la police a été appelée, Kevin a été amené à l’hôpital puis admis à l’unité de psychiatrie.

76 Sa mère a décrit le milieu hospitalier comme étant « pire que la prison ». En raison de son comportement, Kevin était surveillé par des gardes de sécurité, était parfois immobilisé ou isolé et avait rarement l’occasion de sortir de sa petite unité. Le personnel hospitalier savait que l’unité de psychiatrie n’était pas le meilleur environnement pour Kevin. Sa santé physique et mentale déclinait, et il souriait rarement, contrairement à ses habitudes d’avant. Même si l’hôpital voulait « désespérément le libérer » et que les comités de planification locaux le considéraient comme « l’une des [personnes] ayant le plus besoin d’un [hébergement avec services de soutien] en raison de son comportement intense », il s’est écoulé plus de deux ans avant que Kevin puisse quitter l’hôpital.

77 Initialement, aucune place ne convenait pour Kevin, et le Ministère ignorait le montant de financement qui lui serait accordé, voire même s’il y aurait des fonds pour lui.

78 Après un an à l’hôpital, quand Kevin a reçu un diagnostic de trouble de santé mentale, il était l’une des quelques personnes admissibles aux fonds du projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic. Toutefois, il dut attendre encore des mois pour qu’une place adéquate se libère. Kevin a finalement pu emménager dans un foyer avec une cour en janvier 2023.

« J’abandonne, tout simplement » : l’histoire d’Anne

79 Anne adore le tricot, la natation et les animaux. Elle a un trouble autistique, un trouble d’anxiété généralisée et un léger retard du développement et souffre d’obésité. Elle a 59 ans, mais n’a eu accès aux services aux personnes ayant une déficience intellectuelle que dans la cinquantaine – et elle a connu plusieurs situations de logement qui n’ont pas fonctionné ou ne répondaient pas à ses besoins.

80 Alors qu’elle vivait dans un foyer avec aide à la vie autonome qui ne fournissait pas le niveau de soutien requis, Anne séjournait à l’hôpital de façon intermittente. Ultimement, ayant désespérément besoin d’un changement et convaincue que quelqu’un viendrait la chercher, elle a quitté son foyer pour l’hôtel. Trois jours plus tard, elle a été trouvée par le personnel hôtelier, seule et incapable de se lever, couchée dans un lit souillé avec rien à boire et seulement des céréales sèches comme nourriture. Une ambulance a été appelée.

81 Anne a de nouveau été admise à l’hôpital à la fin de décembre 2020, et quelques mois plus tard, a été transférée dans un programme spécialisé pour les diagnostics mixtes d’un autre hôpital. Elle est retournée à l’hôpital local en mai 2022, où elle est restée pendant deux ans et demi. Elle nous a dit qu’elle passait la majorité de son temps au lit et qu’elle voulait vivre par elle-même dans la communauté où elle pourrait avoir des ami(e)s. Elle a confié se sentir dans une impasse et a dit à propos de son long séjour à l’hôpital : « J’abandonne, tout simplement, parce que… je ne suis pas heureuse. »

82 Le personnel hospitalier, les SOPDI et un(e) gestionnaire de cas complexes du réseau communautaire de soins spécialisés ont tenté de trouver des options de logement pour Anne, mais celle-ci a été refusée par sept options financées, qui « ne correspondaient pas tout à fait » à ses besoins. D’après le personnel ministériel, les besoins en santé mentale d’Anne ainsi que le manque de financement faisaient obstacle à l’obtention d’un logement approprié. Après plus de deux ans à l’hôpital, Anne n’avait pas droit aux fonds du programme de la planification pluriannuelle des services de soutien ni à ceux du projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic – jusqu’à ce que notre Bureau demande des renseignements sur son dossier. Les membres du personnel hospitalier qui essayaient d’aider Anne à trouver un logement ont exprimé leur frustration et leur inquiétude quant à la façon dont Anne était traitée. Ils(elles) ont souligné que ce n’était pas une approche axée sur la patientèle ni une allocation adéquate des ressources, puisqu’elle occupait une place de soins actifs financée par le public.

83 Pendant l’hospitalisation d’Anne, deux options offertes par des organismes de services privés se sont présentées, mais ne se sont pas concrétisées. Même si Anne avait été écartée pour plusieurs options d’hébergement financées par l’État, le Ministère nous a dit que les organismes privés n’étaient envisagés qu’en dernier recours et qu’il n’y avait tout simplement pas de fonds. Anne a aussi été inscrite sur la liste d’attente pour une place en foyer avec services de soutien du MSAN, mais après un an, elle était seulement passée de la 11e à la 8e place.

84 Finalement, Anne a pu emménager dans une maison de retraite privée pour aîné(e)s après qu’un organisme de services qui travaillait sur son dossier a accepté de payer les coûts initiaux à même son budget de fonctionnement, coûts que le Ministère rembourserait à l’exercice financier suivant. Malgré ses difficultés financières, l’organisme a préféré aider Anne à sortir de l’hôpital. Trois jours après la transition, il nous a rapporté qu’Anne se portait remarquablement bien et qu’elle présentait la « meilleure version » d’elle-même. Après quatre mois, le(la) gestionnaire du cas d’Anne a dit que celle-ci continuait d’aller bien, mangeait régulièrement avec les autres résident(e)s dans la salle à manger et avait pu visiter sa fille, avec laquelle elle avait auparavant perdu tout contact.

Demande élevée, offre insuffisante : les obstacles à la transition

85 La principale cause des séjours prolongés à l’hôpital est la pénurie chronique en Ontario de logements adéquats avec services de soutien. Des sept personnes présentées dans ce rapport, aucune n’avait de besoins en soins actifs justifiant un long séjour à l’hôpital, mais aucune n’avait non plus d’endroit dans la collectivité où vivre de façon sécuritaire.

86 Depuis des années dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, la demande en logements avec services de soutien excède largement l’offre. De 2020 à 2024, le nombre de personnes inscrites auprès des SOPDI en attente d’une telle place est passé de près de 24 000 à 28 500.

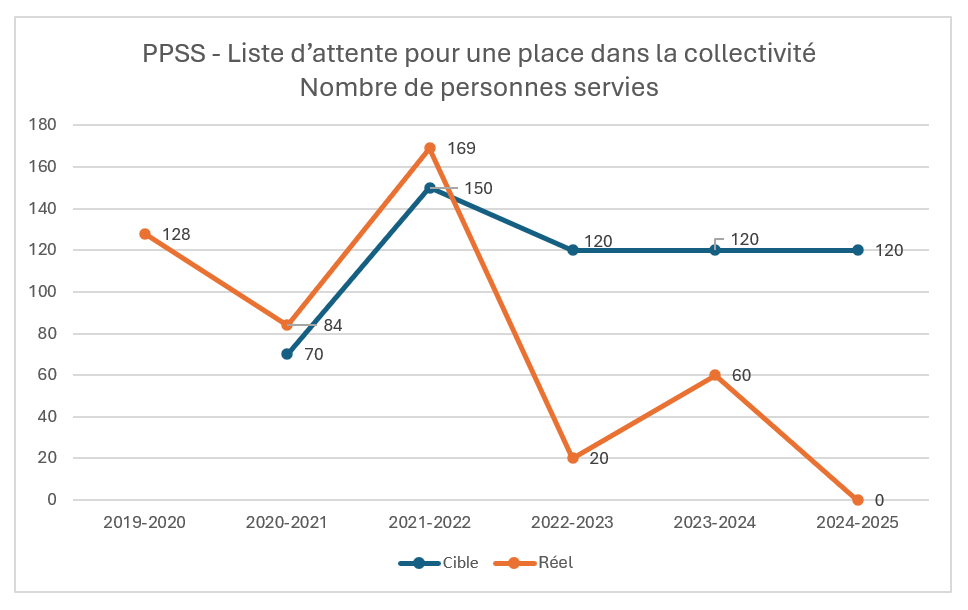

87 Dans une note de breffage interne adressée au ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires en avril 2023, il était indiqué qu’au cours des quatre années précédentes, ce nombre avait crû en moyenne de 9 % par année, tandis qu’il n’y avait eu [Traduction] « essentiellement » aucune augmentation du nombre de personnes servies[16]. En effet, l’examen 2024 des dépenses ministérielles réalisé par le Bureau de la responsabilité financière provincial a révélé une tendance générale caractérisée par une « absence de croissance » dans le nombre de personnes vivant dans un logement avec services de soutien depuis 2017-2018, une stagnation qui a fait s’allonger la liste d’attente. Le Bureau a rapporté que le nombre de personnes sur la liste d’attente avait augmenté de 49 % entre 2017 2018 et 2022-2023[17].

88 Vu les places limitées, les SOPDI utilisent un algorithme pour classer les personnes par ordre de priorité en fonction du niveau de risque posé à la santé ou à la sécurité. Le niveau de risque d’une personne dépend de sa situation de vie et de ses besoins comportementaux, personnels et médicaux, ainsi que de la situation de son aidant(e). Quand une place se libère dans un logement avec services de soutien financé par le MSESC, les SOPDI envisagent d’abord de l’offrir aux personnes dont l’évaluation les classe comme les plus prioritaires.

89 Un(e) coordonnateur(rice) de l’identification et de la liaison examine les dossiers prioritaires pour déterminer à qui la place « conviendrait le mieux » selon des facteurs comme les préférences personnelles, la compatibilité avec les autres résident(e)s et s’il y a assez de personnel pour répondre aux besoins de la personne. Cependant, les SOPDI nous ont expliqué que bien souvent, les places financées disponibles ne conviennent pas aux personnes ayant des besoins complexes. Comme un(e) fonctionnaire des Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle l’a fait remarquer, Luc est « l’exemple parfait d’une personne pour qui on ne peut trouver de place dans nos foyers de groupe parce que ses besoins en soutien sont trop élevés ».

90 Certains logements avec services de soutien financés par le MSAN, qui sont destinés aux personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances graves, peuvent aussi, dans certaines circonstances, accueillir des personnes à diagnostic mixte. La demande pour ces logements excède aussi l’offre, quoiqu’il n’y ait pas de renseignements normalisés sur les délais d’attente. En 2016, la vérificatrice générale de l’Ontario avait recommandé au Ministère de recueillir régulièrement les données sur la liste d’attente et les délais pour chaque région[18]. Malgré cette recommandation, au moment d’écrire ces lignes, le MSAN ne consignait toujours pas les délais d’attente pour les logements avec services de soutien.

91 Malgré l’absence de renseignements consolidés sur les délais à l’échelle provinciale, les faits semblent montrer que l’attente peut être longue. En février 2024, un rapport de l’organisme à but non lucratif Addictions and Mental Health Ontario parlait de listes d’attente s’étirant sur des années pour l’obtention d’un logement avec services de soutien du MSAN. On y mentionne qu’à Toronto par exemple, les personnes ayant des troubles mentaux graves et des besoins complexes qui nécessitent un logement avec services de soutien intensif jour et nuit peuvent attendre jusqu’à cinq ans[19]. Un rapport de suivi publié en mars 2025 par le même organisme relevait que les listes d’attente avaient atteint [Traduction] « un niveau de crise ». On estimait que le temps d’attente moyen pour obtenir une place avec services de soutien en santé mentale en Ontario frôlait les quatre ans; à Toronto, il excédait huit ans[20]. On constatait aussi des besoins croissants en logements avec soutien intensif; un organisme de coordination de Toronto rapportait que 40 % des personnes ayant essuyé un refus avaient des besoins auxquels les services disponibles ne pouvaient répondre. Enfin, bon nombre des personnes sur la liste d’attente se trouveraient dans un refuge, à l’hôpital ou dans un logement ne répondant pas à leurs besoins.

Refusé(e)s et délaissé(e)s

92 Quand les SOPDI sont incapables de trouver une option convenable à une personne ayant des besoins urgents parmi les places disponibles financées par le MSESC, le dossier est transféré à un comité de planification de la région, et parfois d’autres régions, pour que les organismes locaux financés par l’État tentent de trouver une solution. Un(e) haut(e) responsable d’un organisme aidant les familles à obtenir des services nous a dit que ce transfert relève habituellement plus de la « formalité » que d’une solution pour des gens comme Luc ou Noah, vu la grande rareté des organismes pouvant ou voulant aider les personnes aux besoins complexes et élevés. Le(la) coordinateur(trice) pour les personnes à diagnostic mixte d’un hôpital dans une autre région a affirmé que jamais aucun(e) de leurs patient(e)s de longue durée ayant une déficience intellectuelle n’avait quitté l’hôpital pour un logement existant avec services de soutien financé par l’État.

93 Ainsi, les personnes ayant les besoins les plus importants doivent parfois se tourner vers des organismes privés. Cependant, ces derniers peinent aussi à fournir le personnel et les ressources nécessaires. Dans le cas de Luc, un organisme privé avait envisagé de l’aider, mais n’avait pas assez de personnel pour le faire. Un autre n’avait pas de personnel bilingue pouvant le servir en français.

94 Même quand un organisme privé est prêt à offrir une place avec services de soutien, cette solution peut tomber à l’eau à cause du manque de fonds. Dans le cas d’Anne, alors que l’hôpital avait trouvé un organisme privé disposé à répondre à ses besoins, l’absence de financement par le MSESC l’a contrainte à rester à l’hôpital. Le personnel ministériel de la région nous a dit n’accorder des fonds aux organismes privés qu’en dernier recours, cherchant plutôt à accroître la capacité du système public. Or, lorsque le plan de l’organisme privé a échoué, le dossier d’Anne avait déjà été présenté à différents comités de planification dans la région à maintes reprises – et refusé pour au moins sept places. De même, le dossier de Jack avait été soumis à des comités de planification communautaires pendant des années, en vain.

95 Il ne s’agit pas de cas isolés. Le personnel hospitalier avec qui nous avons parlé et les documents ministériels que nous avons examinés[21] confirment que des personnes ayant une déficience intellectuelle sont restées à l’hôpital pendant 10 ans ou plus parce qu’il n’y avait dans la collectivité aucun organisme de services en mesure de les aider.

Institutionnalisation à l’hôpital

96 Plus une personne ayant une déficience intellectuelle reste longtemps à l’hôpital, plus sa transition dans la collectivité risque d’être difficile. En effet, comme nous l’a expliqué le personnel hospitalier, plus l’hospitalisation perdure, plus la personne risque de devenir dépendante d’un ratio en personnel élevé et d’une aide dans ses activités quotidiennes. Au fil du temps, elle s’habitue à la vie à l’hôpital et devient moins capable de s’adapter à une nouvelle routine ou à en créer une. Comme un(e) fonctionnaire du MSESC l’a résumé : « L’expérience montre que l’environnement de soutien conditionne la capacité d’une personne à s’adapter à la vie dans la collectivité. »

97 Le personnel d’un hôpital nous a parlé d’un homme dans la trentaine ayant une déficience intellectuelle et un trouble important de santé mentale qui avait été hospitalisé pendant près de 14 ans. L’hôpital a déterminé, peu après son admission en 2009, qu’il n’avait pas besoin de soins hospitaliers. Les comités de planification communautaire ont examiné le dossier mensuellement pendant près de huit ans jusqu’à ce qu’un organisme accepte enfin de s’occuper de sa transition dans la collectivité. Malheureusement, l’homme est retourné à l’hôpital peu après parce que l’organisme n’arrivait pas à gérer ses comportements. Selon le personnel hospitalier, il était devenu « institutionnalisé » et voyait désormais l’hôpital comme son chez-soi.

98 Quand une personne devient institutionnalisée et perd son autonomie et ses aptitudes à la vie quotidienne, elle devient parfois plus dépendante des ressources de soutien, ce qui complique pour les organismes la planification et la prestation des services dans la collectivité. Un(e) consultant(e) comportemental(e) qui travaille dans le secteur depuis plus de 20 ans nous a dit que les personnes coincées à l’hôpital ont un « profil au dossier qui peut sembler assez… exigeant », d’où la réticence des organismes à proposer leurs services. Par exemple, contrairement aux hôpitaux, les organismes qui servent les personnes ayant une déficience intellectuelle n’ont généralement pas l’infrastructure ou le personnel spécialisé nécessaires pour intervenir quand la personne devient extrêmement agressive.

99 Un(e) fonctionnaire du MSESC a expliqué que souvent, les personnes ayant des besoins très complexes sont « ignorées » par les organismes de services. Cela crée un cercle vicieux qui fait perdurer leur séjour à l’hôpital.

100 Bien des cas figurant dans le présent rapport témoignent des graves conséquences d’une longue hospitalisation. Après des années d’hospitalisation, Jack a perdu son autonomie et avait de plus en plus besoin d’aide dans des tâches quotidiennes simples. Noah n’avait plus les aptitudes de base nécessaires pour aller à la salle de bain et avait été immobilisé dans un lit d’hôpital si longtemps que personne ne pouvait prédire comme il réagirait si on l’emmenait ailleurs. Un(e) coordinateur(trice) de services a fait observer que « très, très peu d’organismes accepteraient une personne qui a été immobilisée aux quatre extrémités à l’hôpital ». Pour Noah, même quand un organisme, touché par son histoire, lui a enfin offert un chez-soi, la transition n’a été possible que grâce à des fonds additionnels pour des rénovations et à l’ajout de personnel en soins psychiatriques et comportementaux. Et encore, il a fallu 15 mois supplémentaires pour mettre tout en place pour la transition de Noah.

101 Ce sont ultimement les organismes de services qui déterminent s’ils ont la capacité de soutenir la personne. Le personnel du MSESC a dit savoir que certains organismes ne veulent pas assumer le risque que la personne, si elle a des besoins comportementaux élevés, blesse des membres du personnel, ajoutant que lorsqu’un organisme accueille quelqu’un alors qu’il est incapable de fournir le soutien nécessaire, il risque de faire plus de mal que de bien. La situation d’Anne en est un bon exemple : elle s’est retrouvée dans une chambre d’hôtel, incapable de s’occuper d’elle-même, après avoir emménagé dans un logement financé par le Ministère qui ne répondait pas à ses besoins. Néanmoins, le personnel ministériel a aussi souligné que cela fait partie de son rôle de surveillance de s’assurer que les organismes ne s’arrêtent pas là où commence le risque, car la prestation de services aux « citoyen(ne)s vulnérables » est « leur raison d’être ».

Un système « plafonné »

102 Même quand un organisme de services est disposé à servir une personne ayant des besoins très complexes, bien souvent, il n’y a simplement aucun endroit adéquat qui soit prêt ou qui puisse être adapté. Un(e) fonctionnaire du MSESC nous a expliqué qu’entre 1977 et 2009, lorsque les établissements du secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle fermaient, des mesures ont été prises pour que l’on puisse s’occuper des personnes ayant des besoins importants. Le secteur a aussi créé des « ressources non financées », dont un registre des pièces, des chambres et des autres unités de logement libres pouvant servir à une expansion éventuelle. Malheureusement, cette pratique a été abandonnée, et aujourd’hui, les places disponibles ont « plafonné ». Elles sont soit toutes occupées, soit inhabitables en raison de l’évolution des exigences comme la réglementation, les règlements municipaux et les codes de sécurité incendie. Un(e) fonctionnaire a dit s’inquiéter de ce que les logements pour ces personnes ont atteint un « point critique », les organismes de services signalant qu’il ne reste plus d’espaces pouvant être convertis.

103 Le rétrécissement du parc de logements pour les personnes ayant une déficience intellectuelle avait été prédit dans une note de programme ministérielle en octobre 2018[22]. On y indiquait qu’il avait été demandé aux organismes de services d’attribuer dans leur planification pluriannuelle les ressources en logement disponibles aux personnes ayant les plus grands besoins, mais que [Traduction] « la capacité du système sera réduite sans ajout de fonds afin de répondre à la hausse des coûts et de la demande en services ».

104 Un(e) fonctionnaire nous a dit que désormais, « il faut pratiquement que quelqu’un décède pour qu’une place se libère ». Les parents et les fournisseurs de services avec qui nous avons parlé abondaient dans le même sens. Jordan et Jack n’ont pu quitter l’hôpital que grâce au décès d’un(e) résident(e) dans un logement financé par le Ministère. Des statistiques du MSESC émises en 2019 montraient que chaque année, 1 500 nouvelles personnes demandaient une place avec services de soutien financée, mais qu’environ 450 places seulement se libéraient[23].

105 Le MSAN ne fait pas le suivi de la demande pour ses programmes de logement avec services de soutien, dont certains, d’après ce qu’on nous a rapporté, pourraient servir les personnes à diagnostic mixte. Cependant, dans un rapport de février 2024 sur les logements avec services de soutien pour les troubles de santé mentale et la dépendance, on indiquait que les fournisseurs de ces logements doutaient que le système ait les capacités d’admettre un volume croissant de personnes ayant des besoins en santé mentale complexes[24].

Une tendance troublante

106 Si la pénurie de logements adéquats est un problème de longue date dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, des signes montrent que la situation empire. Une note de breffage du MSESC émise en avril 2023 rapportait une hausse de 8 % du nombre de personnes ayant des besoins complexes et élevés par rapport à l’année précédente[25]. Elle signalait en outre que le nombre de personnes autistes recevant des fonds du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées avait augmenté de 5 % entre 2017 et 2022, et que 20 % des personnes autistes âgées de 18 à 24 ans avaient des besoins comportementaux [Traduction] « exceptionnels ». Dans un autre document ministériel émis à l’interne en septembre 2021 concernant le projet d’accès à un autre niveau de soins pour les personnes faisant l’objet d’un double diagnostic, on estimait que 20 % des personnes ayant un diagnostic mixte et résidant dans un hôpital psychiatrique ontarien étaient considérées comme des patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins, et que près de la moitié attendaient un logement dans la collectivité avec services de soutien intensifs[26].

107 Un(e) responsable du Ministère a candidement admis qu’en raison du degré de complexité et de la concomitance des troubles, « nos solutions ne répondent plus aux besoins des personnes qui arrivent dans le système aujourd’hui ».

108 Par ailleurs, les parents s’occupant à la maison de leurs enfants adultes ayant une déficience intellectuelle vieillissent. La note de breffage du MSESC d’avril 2023 indiquait que 11 200 personnes ayant une déficience intellectuelle vivent avec un(e) aidant(e) de 60 ans ou plus, et que ce nombre devrait atteindre environ 17 400 au cours des cinq prochaines années[27].

109 Il est troublant de constater que la complexification des besoins et le vieillissement des aidant(e)s arrivent à un moment où les ressources communautaires sont si rares pour les personnes les plus difficiles à aider. Plus les besoins d’une personne sont élevés, moins il y a de ressources. Si ces tendances se maintiennent, les personnes hautement vulnérables ayant une déficience intellectuelle continueront inévitablement de dépérir dans les hôpitaux et d’autres milieux inadéquats. Comme nous l’avons vu dans les cas présentés ici, bien des personnes laissées à l’hôpital régresseront mentalement et physiquement et perdront d’importantes aptitudes à la vie quotidienne, ce qui rendra leur transition dans la collectivité plus difficile et souvent plus dispendieuse. Au surplus, elles continueront d’occuper une place qui pourrait autrement servir à des personnes ayant besoin de soins médicaux actifs. Les familles, le personnel hospitalier et les professionnel(le)s des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle continueront de chercher des solutions qui n’existent pas, et la population devra payer les frais d’un système fournissant les mauvais soins au mauvais endroit.

Toujours dans l’impasse : lacunes systémiques

110 Il y a neuf ans, dans mon rapport de 2016 intitulé Dans l’impasse, j’avais traité de la pénurie extrêmement troublante de logements adéquats pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et affichant un comportement agressif ou violent[28]. J’avais aussi encouragé le Ministère à réaliser des recherches et des consultations dans les secteurs de la santé et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. L’objectif était de mettre en place des ressources d’hébergement avec services de soutien adaptées aux besoins exceptionnels de ces personnes. J’avais recommandé au Ministère de créer un répertoire des options adéquates de logement parce que le système laissait beaucoup de gens indûment hébergés dans des hôpitaux, des refuges, des foyers de soins de longue durée et même des prisons[29]. Le Ministère a bel et bien mené des recherches sur la situation des logements avec services de soutien pour les personnes ayant des besoins médicaux ou comportementaux exceptionnels, mais il lui reste toujours à dresser un répertoire des logements pouvant répondre à ces besoins.

111 Depuis 2016, les personnes indûment hospitalisées se heurtent à la pénurie de logements affectant le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Comme l’a rapporté le Bureau de la responsabilité financière en 2024, on remarque une tendance caractérisée par une [Traduction] « absence de croissance » dans le nombre de personnes servies depuis 2017-2018[30]. Le système reste réactif et fragmenté.

Recherche après recherche

112 La pénurie de logements adaptés aux personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes ou concomitants ne date pas d’hier. Pendant plus d’une décennie, des chercheur(euse)s ont signalé le problème, proposé des solutions et lancé des appels à l’action.

113 En 2009, le Centre de toxicomanie et de santé mentale a publié From hospital to Home: The Transitioning of Alternate Level of Care and Long-stay Mental Health Clients[31]. Commandé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’époque, ce rapport révélait que la pénurie de logements avec services de soutien intensif, combinée aux [Traduction] « problèmes de coordination » entre les systèmes de santé et de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, contribuait à l’hospitalisation de personnes à diagnostic mixte en tant que patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins. Le Centre recommandait que les ministères responsables de ces deux systèmes travaillent avec les responsables de l’administration régionale des services de soins de santé publics afin de créer des logements avec services de soutien adaptés aux personnes à diagnostic mixte. Il préconisait aussi une communication et une collaboration accrues entre la collectivité et l’hôpital afin d’assurer la mise en place des soutiens adéquats avant la sortie de ces personnes.

114 En 2012, KPMG a publié un rapport[32], commandé par six hôpitaux psychiatriques de l’Ontario, qui évaluait les lacunes dans les programmes hospitaliers et le système accueillant les personnes à diagnostic mixte. On y constatait que dans les six hôpitaux, ces personnes représentaient 37 % des patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins. Les participant(e)s à l’examen comptaient des médecins de ces programmes et des représentant(e)s des centres de toxicomanie et de santé mentale. Tou(te)s étaient d’avis que l’accès limité aux logements avec services de soutien dotés de personnel suffisant et compétent contribuait au nombre élevé de patient(e)s nécessitant un autre niveau de soins qui ont un diagnostic mixte. Le rapport concluait qu’il fallait élargir l’éventail de logements, [Traduction] « surtout pour les personnes aux besoins complexes nécessitant un soutien plus intensif ».

115 En 2014, le MSESC a mis sur pied le Groupe de travail sur le logement pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, le chargeant de rechercher des solutions innovatrices à la « grave pénurie de logements » dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. En 2018, ce groupe de travail a adressé des recommandations au Ministère pour qu’il étudie les enjeux et trouve des solutions interministérielles afin d’améliorer la situation des personnes ayant une déficience intellectuelle, y compris celles ayant de multiples besoins ou connaissant des conditions de vie complexes ou précaires, soulignant qu’actuellement, des milliers de personnes n’avaient pas le soutien au logement nécessaire[33].